Audi und VW: Halbleiterstrategie für resilientere Lieferketten

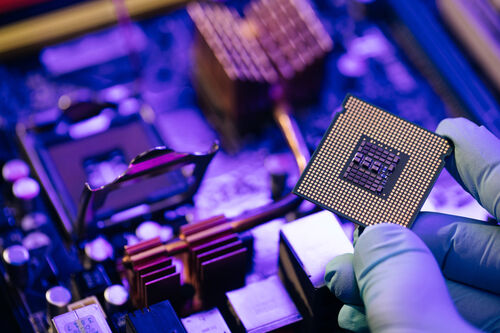

„Halbleiter werden die Nervenzellen unserer Autos“, weiß Renate Vachenauer, Beschaffungsvorständin bei Audi. Die winzigen Bauteile stecken nämlich in fast allen modernen Fahrzeugen. Zum Beispiel in Form von Mikrochips. Nach dem Halbleiter- und dem daraus resultierenden Chipmangel in der Corona-Pandemie hatte der Volkswagen Konzern markenübergreifend seine Beschaffungsstrategie neu aufgestellt und setzt nun auf „Coopetition“ mit der Mikroelektronikindustrie.

06.02.2025

Vier Reifen, Karosserie, Motor, Bremse, Tank und noch weitere tausende oft miteinander verbundene Teile: Autos bestehen aus einer Vielzahl an Komponenten, nicht nur um überhaupt fahren zu können, sondern auch für verschiedenste Sicherheits- und Komfortfunktionen. Ganz besonders ein winziges Teil wird in der Branche immer wichtiger: Halbleiter sind – als ein grundlegendes Element von Mikrochips – in so gut wie allen modernen Fahrzeugen verbaut. Sie kommen zum Beispiel in Assistenz- und Sicherheitssystemen, wie etwa dem Abstandsradar zum Einsatz; sind Teil der Motorsteuerung und werden außerdem für Infotainment-Systeme benötigt. Vor allem in Elektrofahrzeugen stecken häufig viele Mikrochips – in einem E-Auto von Audi oder Volkswagen sind es derzeit rund 8.000, heißt es von vom Automobilbauer mit den vier Ringen: „Diese Chips sind unverzichtbar und ein wichtiger Innovationsbaustein in der Automobilindustrie.“

Mikrochips: Europa muss liefern

Durch die Zunahme an Elektrofahrzeugen und dem steigenden Einsatz von Fahrerassistenzsystemen wird auch der Bedarf nach den kleinen Bauteilen größer. Laut einer Studie, die der Verband der Automobilindustrie (VDA) in Auftrag gegeben hat, wird sich die Nachfrage nach Halbleitern in der Automobilbranche bis 2030 verdreifachen. Damit werde die Autoindustrie zum drittwichtigsten Abnehmer von Chips nach der mobilen Kommunikation und der Datenspeicherung. Insbesondere Chips mit über 90 Nanometern seien für die Autobranche relevant. Derzeit investierten vor allem chinesische Halbleiterunternehmen in die Fertigung solcher, um inländische Automobilunternehmen zu fördern.

„Europa muss jetzt in die Produktion automobilrelevanter Chips investieren und die Produktion von großen Chips hochfahren“, fordert Hildegard Müller, Präsidentin vom VDA. „Nur so kann die Halbleiter-Abhängigkeit von Asien minimiert und die Resilienz der deutschen und europäischen Automobilindustrie gestärkt werden.“ Dirk Große-Loheide, Volkswagen Beschaffungsvorstand, sieht das ähnlich. Zwar sei unter anderem der EU Chips Act verabschiedet worden, aber Innovationen kämen nach wie vor von außerhalb Europas: „Das hat auch mit den Kostennachteilen für die Entwicklung und Produktion von Halbleitern in Europa zu tun. Folglich müssen wir größere Anstrengungen unternehmen und z. B. in die Forschung und Entwicklung von Halbleitern sowie in die Ausbildung und Qualifizierung von Fachkräften noch mehr investieren.“

Kommen bald mehr Chips aus Deutschland?

Mit dem EU Chips Act will die Europäische Union die Chipproduktion verstärkt nach Europa holen, um unabhängiger von den Herstellern aus Asien zu werden. So soll beispielsweise der Marktanteil von Chips aus Europa bis 2030 auf 20 Prozent gesteigert werden. Derzeit liegt dieser bei rund zehn Prozent. Um das zu schaffen, sieht der EU Chips Act vor, 43 Milliarden Euro aus öffentlichen und privaten Investitionen zu mobilisieren.

In Deutschland geht das derzeit eher schleppend voran. So sind zwei Projekte, die die alte Bundesregierung mit Subventionen fördern wollte, vorerst vertagt, berichtet Zeit online. Chiphersteller Intel verschob voriges Jahr den Bau einer neuen Fabrik in Magdeburg um zwei Jahre. Und auch der Bau einer Fabrik des US-Chipherstellers Wolfspeed liegt erst mal auf Eis. Und nun? Laut Redaktionsnetzwerk Deutschland, plante die vorige Bundesregierung einen Fördertopf mit zwei Milliarden Euro für weitere Chip-Projekte. Bis Anfang Januar konnten sich Unternehmen dafür bewerben. Wie es nach den Neuwahlen Ende Februar damit weitergeht, ist wohl erst einmal offen.

Keine Halbleiter = keine Chips = keine Fahrzeuge

Was passiert, wenn Chip-Mangel herrscht, konnten wir während der Corona-Krise beobachten. Fehlende Halbleiter sorgten für fehlende Chips. Für die Autoindustrie hieß das: gestörte Lieferketten und in Folge längere Lieferzeiten. Zeitweise stand die Produktion bei vielen Herstellern sogar komplett still, Mitarbeitende mussten in Kurzarbeit. Kaum ist die eine Krise überwunden, droht auch schon die nächste. Erst kürzlich warnten Chiphersteller vor erneuten Lieferengpässen. „Wir werden wieder eine Lieferkrise bekommen, weil einige Teile der Lieferkette taktisch einkaufen“, zitiert das Handelsblatt Kurt Sievers, Chef des niederländischen Chipherstellers NXP. Die Kundinnen und Kunden bestellen aktuell kurzfristig, statt im Voraus zu planen, heißt es im Artikel. Das spare Geld. Derzeit sei das kein Problem, denn die Kapazitäten der Halbleiterhersteller seien im Moment nicht ausgelastet. Das muss aber nicht so bleiben, die Fertigung von Halbleitern braucht nämlich Zeit. „Wir sprechen von einem Produkt, das 12 bis 20 Wochen Durchlaufzeit benötigt und auf den komplexesten Verfahren der Welt beruht“, so Sievers. Und Jochen Hanebeck, CEO von Infineon, ist der Meinung, dass manche Beteiligte „die Lehren aus der Pandemie schon wieder vergessen hätten“, schreibt das Handelsblatt.

Die Produktion von Halbleitern ist äußerst ressourcenintensiv. Wie Teile der Industrie die Herstellung ökologischer gestalten wollen, lesen Sie im UmweltDialog Beitrag „Merck: Digital Solutions Team macht Halbleiter nachhaltiger“.

VW-Konzern will Halbleiterversorgung strategisch sichern

Der Volkswagen-Konzern mit seinen Marken wie Audi sieht sich gut gerüstet. „Nach der Corona-Pandemie mussten wir, wie im Übrigen nahezu alle Hersteller, mit einem großen Druck auf die bestehenden Lieferketten umgehen“, sagt Große-Loheide. „Daraus haben wir gelernt und wichtige Rückschlüsse ziehen können.“ Der Konzern hat 2023 markenübergreifend seine Beschaffungsstrategie für Halbleiter und andere elektronische Bauteile neu ausgerichtet. Damit will das Unternehmen die Versorgung langfristig sicherstellen. Das bedeutet zum Beispiel konkret, eine stärkere Zusammenarbeit mit den Herstellern von Halbleitern und Chips. Seit Beginn 2023 hat VW mehr als zehn Direktverträge mit Halbleiterherstellern geschlossen, erklärt Große-Loheide. „Im direkten Austausch mit diesen werden die Bedarfsentwicklung und technischen Roadmaps eng abgestimmt. Wir sehen Sicherheitsbestände bei kritischen Bauteilen vor, um nur einige von zahlreichen Maßnahmen zu nennen, die unsere Krisenfestigkeit erhöhen.“ Ein Risiko-Management soll außerdem dabei unterstützen, Engpässe früh zu erkennen und zu vermeiden.

„Coopetition“ mit der Mikroelektronikindustrie

Unter dem Stichwort „Coopetition“ will VW im Verbund mit Audi und Unternehmen aus der Mikroelektronikindustrie die Zukunft der Mobilität gestalten (Mitte Juni vorigen Jahres gab es dazu sogar eine Veranstaltung). Coopetition meint „das gut austarierte Gleichgewicht zwischen Wettbewerb und Kooperation“, erklärt Renate Vachenauer, Audi Beschaffungsvorständin. Und das kommt auch bei Halbleitern zum Tragen. „Wir gewährleisten Transparenz hinsichtlich unserer technischen und kommerziellen Leitplanken, zeigen unsere Technologiestrategie und nehmen eine viel stärkere Position entlang der Wertschöpfungskette ein. Unsere Tier-1- und Tier-2-Partner können sich auf unsere Anforderungen einstellen, in den Innovationswettbewerb einsteigen und über enge Partnerschaften Planungssicherheit bekommen.“

Und auch die Kundinnen und Kunden profitieren. Halbleiter sind wichtig, um die Autos einzigartig zu machen, wie beispielsweise den vollelektrischen Audi Q6 e-tron, weiß Vachenauer: „Ein Highlight ist die zweite Generation unserer digitalen OLED-Technologie in den Heckleuchten. Damit sind wir zum ersten Mal in der Lage, mit anderen Verkehrsteilnehmenden zu kommunizieren, indem wir beispielsweise Warnsymbole in Gefahrensituationen anzeigen können.“ Und dafür brauche man eben leistungsstarke Halbleiter.